펜할리곤스 향수

스코틀랜드 방문했다가 귀국길에 산 것들 중 하나가 펜할리곤스 포트레이트 시리즈다. 이 시리즈 매력은 캐릭터가 죽으면 단종되는 세계관을 갖고 있다는 거다. 향이 가지는 매력과 스토리를 일러스트레이션으로 단번에 느낄 수 있다는 점도 좋다. 펜할리곤스는 니치 향수 브랜드로 오랜 역사를 갖고 있는데 라인업이 지나치게 다양해서 신기할 정도이다. 아무리 향수만 만드는 브랜드라도 이렇게까지 다양하게 어떻게 개발하고 사나 싶다. 게다가 저마다 극단적으로 달라 취향 다른 사람 둘이 가서도 자기 취향 만날 그런 하우스란 생각이 든다. 바람 많이 부는 나라에서 온 브랜드라 그런지 파퓸 기준으로는 발향력도 엄청나게 좋다. 뛰어난 점은 강한 발향력이지만 적당한 강도로 휘감을 줄 안다는 거다. 이 점이 제일 좋다! 브랜드 이념 혹은 컨셉에 따라 homme, femme 이런식으로 gender를 구별하지 않는 것도 좋다.

미스터 톰슨

병의 아름다움과 향의 개성과 세계관 모두에 만족하기에 펜할리곤스 포트레이트 시리즈 세 개를 모으게 되었다. 그 중 이 여름의 최애는 미스터 톰슨이다. 채도 낮은 보라빛을 띄고 있다. 당최 무슨 향인지는 모르겠는데 내 향수 컬렉션에서 살아 남은 고전 중 고전들에 가까운 다른 기존 향수들과 비교해도 미스터 톰슨을 뿌리고 나온 날이 요즘은 단연코 좋다. 만약 단종, 혹은 사망, 한다면 한 병은 새 걸로 간직하고 싶을 정도로 좋다. 이 정도로 폭닥하면서 뭘 했길래 어디 하나 거슬리지 않는다. 달달한데 가볍고 은은하나 충분하여 기분좋게 하루 종일 지속되는 향을 만난 적은 없었다. 대체가 될 수 없을 것 같다.

해롯 온라인 사이트에 설명된 미스터 톰슨 향수 특징은 다음과 같다. 스파이로 침투한 집사 캐릭터다. 오래 생존 못하지 않을까. Step aside, Mr Bond, there’s a new spy in town. Hailing from Penhaligons’ scandalous Portraits collection, The Omniscient Mr Thompson is a man of few words. A reassuring gentleman by day but master spy at night, he’s everywhere and nowhere; strong but subtle. His eponymous eau de parfum, then, is as elusive as he is, with smoky, statement-making notes of rum and leather being calmed by vanilla and sesame milk.

마담 보바리

무더운 여름 자락에 기분 전환 삼아? 마담 보바리를 이북으로 다시 읽었다. 이 답답한 소설에 담긴 주옥같은 문장들을 생각하면 예쁜 표지의 책이 출간되면 사서 갖고 싶다는 생각이 든다. 어떤 문구들은 정말 시같다. 예를 들면, 그저 편하게 만나는 정부 관계를 생각했던 로돌프가 에마의 감당 못하는 감정에 공감하지 못하는 부분에 대해서..

어느 누구도 결코 자신의 욕구나 관념이나 고통을 정확하게 측정해 보여 줄 수 없고, 인간의 말이란 금이 간 냄비 같아서 그것을 두드려 봐야 별을 감동시키고 싶을 때도 고작 곰을 춤추게 할 멜로디를 만들어 낼 뿐이다.

읽을 때 마다 어딘가 막히는 듯한 느낌이 드는 답답한 이야기인데 문장력 하나는 볼때마다 여러 부분에서 와닿는다. 2000년에 섹스앤더시티가 있었다면 그 보다 200여년전에 이 소설이 있었고 어떤 면에서는 코스모폴리탄 잡지 같은 느낌도 있다. 아무튼 사진도 영상도 없던 시절에 이런 소재를 담으려면 글이 어때야 했을까를 생각해본다. 누가 요즘 시대에 이런 소재를 이토록 건전하고 무겁고 길고 깊게 다룰까. 그럴 필요나 느끼는 시대인가. 현대라 오히려 유일무이하다. 답답한 마담 보바리의 재미는.

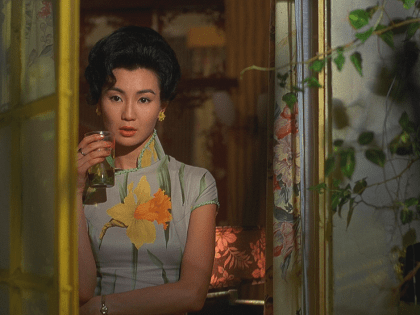

화양연화

마담 보바리와 대척점?에 있는 영화, 화양연화도 넷플릭스에 떠서 조금씩 조금씩 다시 봤다. 그나마 현대에 와서는 덜 교훈적이어도 되고 덜어내도 되는 거다. 이야기는 단순하지만 감정은 내내 복잡했을 주인공들을 이 영화는 시대를 초월하여 묘사하는데 성공했다. 우리 모두의 이야기 같으면서도 어디에도 없는 느낌이라 영화 중에 영화란 생각이 드는데… 일단 외모부터 일반적이지 않다. 외모만 다를까 화면도 너무 환타지다. 세상 이렇게 아름답다고?! 할 정도로. 영화 자체가 인생의 어느 시점에 이른 사람들의 보편적 유약함에 바치는 어마어마하게 아름다운 위로라는 생각이 든다.

두 주인공이 아슬아슬하게 서로를, 스스로를 지켜나가는 갈등과 슬픔이 장면마다 걸작이다. 실내와 실외를 걸쳐 흐르는 빨간색의 아름다움, 또다른 빨간색의 슬픔. 푸른 거울, 회색 거울, 검은 거울. 거울에 비치는 주인공과 흔들리는 카메라 기법. 실크 슬리퍼를 신은 장만옥의 다리만 보면서 그 너머 상상하는 느낌을 선사하는 장면. 물질적인 초록색과 감정적인 초록색. 그 사이를 뚫어 애써 새로워보고자 하는 주인공들 만큼 가늘고 드문 흰색이 있다. 비오는 밤 풍경에서 시작하는 연인과 이별하는 연인을 겹치는 오버랩. 목 뒤편에서 들어오는 카메라와 흐린 초점으로 비춰지는 타인들. 나란히 서는 주인공과 나란히 앉는 주인공들의 가까운 거리와 폐쇄성. 무엇보다 장만옥의 완벽하지 않은 얼굴에서 오는 엄청난 매력. 영화의 아름다움만 놓고 보면 하나하나 이루 말할 수가 없다.

박지나 작가

이런 저런 전시를 인스타그램으로 혹은 웹진으로 편하게 보는 시대다. 우연히 보게 된 박지나 작가 작품이 너무 좋아서 스크랩했다. 무더위 중이라 전시 보러 다니는 건 엄두가 안 나지만 9월 프리츠는 예매했다. 기대가 된다.