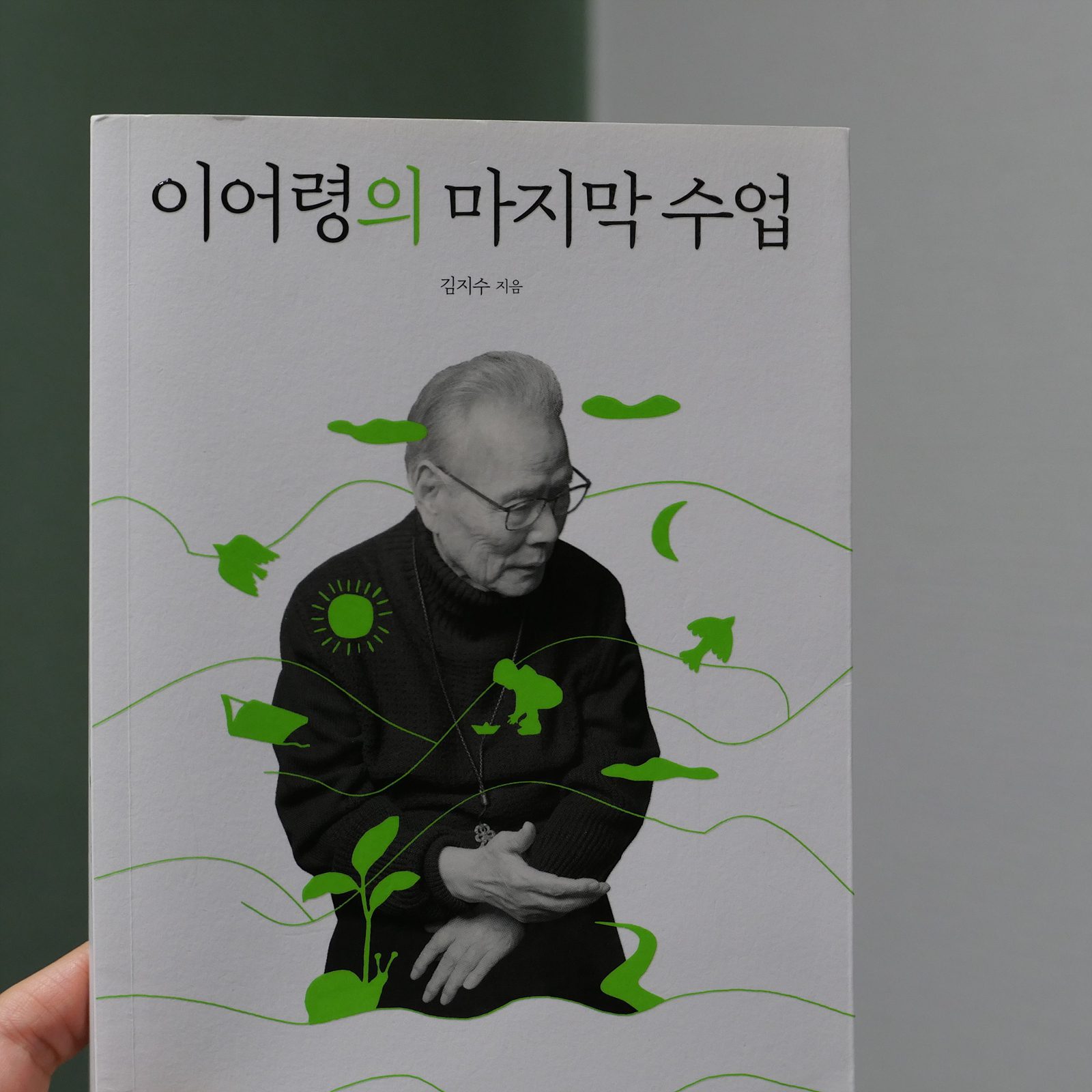

선물받은 책이다. 우리 시대에 어르신이 많지 않다고 우리는 너무 빨리 왔다고 흔히 이야기 한다. 나 또한 그랬다. 많지 않을 수 있으나 귀한 분은 계신다. 이어령 선생님은 따님을 준비하지 못한 상태에서 갑자기 보냈고 당신 스스로는 죽음을 예상하는 시간을 길게 가져야 하는 마지막을 보냈다. 전하고 싶은 말들도 분명했던 것 같다. 죽음 앞에서의 두려움과 종교에 대한 생각들이 남겨졌다. 평소 생각하지 않았던 주제지만 내 옆에 있는 화두라 느끼게 하는 글귀가 많다. 책을 읽으며 좋은 글을 많이 쓰셨고 글에 관한한 누구보다 존경받은 분의 전달력에 대해 많이 생각했고 존경하게 된다. 이 책을 기독교인이 아니라면 어떻게 받아들일지 확실히는 모르겠다. 나의 경우엔 잠시 멈춰가며 깊게 생각하게 하는 글귀가 많이 있었다. 이어령 선생님의 마지막 수업은 책 속의 몇몇 문구를 정리해 둠으로써 서평을 대신한다. 이렇게 기록해두긴 하나 사람마다 때마다 다른 문구들이 와닿을 것 같다. 가끔 다시 읽어보아도 좋을 책이다.

성실과 지혜로 자연스럽게.

우리 시대가 감쪽같이 감추고 있는 것, 죽음. 감추고 있는 것을 들추는 게 예술.

마치 주머니 속 언제 깨어질지 모르는 유리같은 죽음.

합리주의 끝에 나타나는 비합리주의, 모든 것을 설명할 수는 없다.

지혜란 something great을 인정하고 순종하는 겸허.

인간이 노력할 수 있는 세계에 운을 끌어넣지 말라. 세상은 대체로 실력대로 흘러간다.

한밤의 까마귀 같은 있는데 느끼지 못하는 것. 감각적으로 파악되지 않는 것을 존재론이라고 한다.

이 문제를 붙드는 것은 평화롭기 보다 지혜롭고자 하는 길.

다르게 사는 것은 늘 치열한 대치 상태를 뜻하니 외로울 수 있다. 그런 자발적 유폐 속에 창조가 나온다.

검색해서 찾기 보다는 모르는 시간을 음미하며 생각해보길.

소크라테스는 왜 ‘육체는 감옥’이라고 했을까? 나는 그게 아직도 이해가 되지 않는다.

자연계와 법계를 혼돈하면 바보. 뜬 소문에 속지 않는 연습을 하라. 달나라에 가면 많은 것이 소용이 없다.

인문학은 악세서리가 아니다. 진리에 보다 가까운 기호계의 힘을 느끼길 바란다.